|

|

|

|

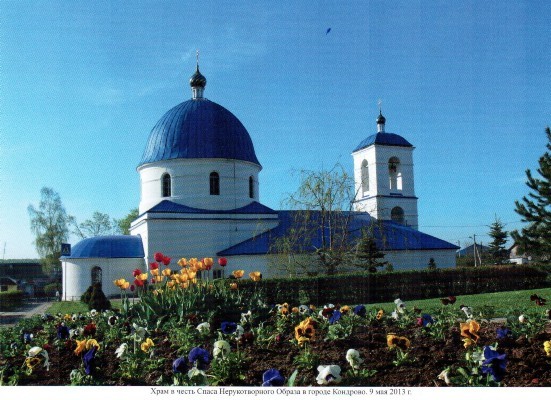

Храм в честь Спаса Нерукотворного Образа

Село Кондырёво впервые упоминается в 1615 году. Первая деревянная церковь в нём была построена в честь образа Пресвятой Богородицы (1695г), затем новая в честь святой мученицы Параскевы Пятницы (1712г). В 1744 году была построена каменная церковь в честь Всемилостивейшего Спаса с приделом Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Новый каменный храм в честь Спаса Нерукотворного Образа с приделами: правым – во имя мученицы Параскевы Пятницы и левым – во имя великомученика Феодора Стратилата, построен в 1820 году, на месте бывшей разрушенной трапезной на средства помещика и содержателя Кондровской бумажной фабрики Павла Григорьевича Щепочкина, 27 октября 1834 года погребенного при церкви. С юго-восточной стороны храма сохранился древний некрополь XVII – XVIII века. В приход входили село Кондырёво с деревнями: Обухово, Антоново, Дорохи, Касатынь, Маслово, Прудново, Шорстово и до середины XIX века сельцо Никольское. К 1918 году приход храма составлял 3563 чел. В 1891 году при церкви была открыта школа грамоты, а в 1897 году она была преобразована в церковно-приходскую одноклассную школу, в которой обучалось 30 детей. При церкви была создана библиотека, где к 1913 году насчитывалось 520 томов. Для борьбы с расколом в 1892 году при Спасском храме было создано местное отделение Братства во имя Святого Апостола Иоанна Богослова. Священники служившие в храме: Федор Семенов, Петр Иоаннович Соловьев, Иван Петрович Соловьев, Андрей Петрович Чупров, протоиерей Павел Иванович Чупров, Василий Геннадьевич Булгаков. Последний был осужден «тройкой» ОГПУ и на 5 лет сослан в Свирлаг. В 1935 году храм закрыли. В годы Великой Отечественной войны храм не пострадал. С 1961 года в нем размещался продуктовый магазин и база ОРСа. В 1993 году храм был передан Калужской епархии и был определён Архиерейским Подворьем.Его восстановление поручено священнику Игорю Князеву. На Троицкую Родительскую субботу 5 июня 1993 года в нём состоялось первое богослужение. В 1995 году были установлены кресты и колокола и 29 августа того же года в престольный праздник в главном алтаре храма архиепископом Калужским и Боровским Климентом была совершена первая божественная Литургия. Почитаемые иконы: «Покров Пресвятой Богородицы», Казанская икона Божией Матери, Николая Чудотворца, пророка Илии, великомученицы Параскевы Пятницы, великомученика Феодора Стратилата. Престольными праздниками являются: 16/29 августа-перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа и 28 октября / 10 ноября- память мученицы Параскевы. Настоятель храма: протоиерей Игорь Князев.

|

| |

|

|

|

Трехсвятительский храм в селе Льва Толстого (Тихонова слобода)

Храм во имя Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в монастыре Тихонова Пустынь был одним из первых строений. «Земная троица»- название, которое получили эти три святителя, считалась распространительницей истинной веры, которая спасала от опасностей и преследований. В 1610 году после разрушительного налета польско-литовских отрядов, когда все основные здания и документы обители были сожжены и уничтожены, этот храм остался почти невредимым. Мощи Преподобного Тихона, были тогда захоронены братией в Трехсвятительской церкви под спудом. В 1677 году при игумене Ионе её разобрали и перенесли за ограду монастыря к западу от колокольни и сделали приходской для Подмонастырной слободы. А на ее месте на территории обители было начато строительство первого каменного храма – в честь Преображения Господня. В связи с перенесением Трехсвятительского храма Подмонастырная слобода получила статус села и новое название – Тихонова слобода. В 1851-1853 годах деревянную Трехсвятительскую церковь с западной стороны монастыря у кладбища разобрали и перенесли на новое место с северной стороны. В конце XIX века в приход входили селение Тихонова слобода, деревни Скаковская, Дворцы, Камельгино, Каравай, Ларинская. В 1880 году насчитывал 1696 чел. Проживало раскольников- 637 чел. Рядом с деревянной церковью в 1905 году строится кирпичная однопристольная церковь в псевдорусском стиле с небольшой трапезной и колокольней, нынешнее здание храма. Колокольня полностью была достроена после 1911 года. Здание деревянной церкви перенесли в Сергиев Скит, и 6 июля 1907 года настоятель Тихоновой пустыни Архимандрит Лаврентий освятил там нижний храм во имя Успения Божией Матери. К Трехсвятительской церкви было приписано две часовни, Дворцовская школа. В приходе имелись церковно-приходские школы: Тихоновская второклассная и при ней образцовая одноклассная, учрежденная в 1898 году, Камельгинская, Старо-Скаковская и Ново-Скаковская. Первый калужский епархиальный миссионер, священник Михаил Савельевич Дударев скончался 19 июля 1904 года и был погребен у алтаря Трехсвятительской церкви. В 30-х годах храм закрывают и превращают его в склад, что привело к постепенному его разрушению. В 2009 году в день памяти Трех Святителей настоятелем Тихоновой пустыни архимандритом Тихоном с братией был отслужен первый молебен в Трехсвятительском храме, а в 2010 году на храм были установлены четверик, медная главка и позолоченный крест. Восстановление храма продолжается. Настоятель: окормляется насельниками монастыря Тихонова пустынь.

|

| |

|

|

|

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Собор в честь Преображения Господня с нижним храмом во имя преподобного Тихона Калужского. В обители, основанной в XV веке преподобным Тихоном Медынским, Калужским Чудотворцем, при игумене Ионе в 1677 году началось строение первого каменного храма в честь Преображения Господня на месте ветхой Трехсвятительской церкви, в которой с 1610 года почивали под спудом мощи преподобного Тихона; храм этот потом был наименован соборным. Строить его помогали своими вкладами люди всякого чина. При сдаче Тихоновой пустыни в ведение Московского Донского монастыря в 1684 году он значился еще незавершенным. В соборном холодном храме во имя Преображения Господня было два придела в тёплой трапезе: правый предел во имя святителя Николая Чудотворца (1756) и левый придел во имя святителя Тихона Амафунтского, Чудотворца (1790). Коренная перестройка означенного храма была произведена при игумене Геронтии при помощи благотворителя, калужского помещика Н.И. Шепелева, имеющего в этой обители родовую усыпальницу. В 1846 году была разобрана и перестроена заново трапеза, а к восточной, северной, южной сторонам храма были пристроены крытые каменные паперти на колоннах, с фронтонами, а в боковых капитальных стенах пробиты арки. Тогда же в теплой трапезе были новоустроены приделы во имя преподобного Тихона и Николая Чудотворца. У входа в церковь, с обеих сторон западной паперти, находились две палатки с подвальными отделениями. В верхних отделениях палаток находились: в правой- пономарная ризница, в левой- пономарня. В нижние отделения палаток вход был снаружи. Правый вход вёл в родовую усыпальницу Шепелевых под трапезной частью собора, где наследники благотворителя обители полковника Н.И. Шепелева устроили небольшой подземный храм во имя Воскресенья Христова. Позднее холодная часть собора была разобрана, и в 1879-1886 годах на её месте вновь выстроен каменный трёхпридельный храм, пятикупольный, в русско-византийском стиле. Центральный предел-во имя Преображения Господня, правый предел-в честь Владимирской иконы Божией Матери, а левый – в честь Рождества Иоанна Предтечи. С этого времени Преображенский собор стал пятипрестольным, освящён в 1886 году. В октябре 1918 года Тихонова Пустынь была закрыта, и это явилось началом полного разрушения Преображенского собора. В 1998 году в возрождаемой обители начаты раскопки на месте разрушенного собора и с 2000 года-строительство нового Преображенского собора с нижней церковью во имя преподобного Тихона, Калужского Чудотворца. Освящение нового собора с двумя пределами: правым- в честь иконы Божией Матери Иверская и левым- в честь Собора преподобных Оптинских старцев совершил митрополит Калужский и Боровский Климент 28 августа 2009 года на празднование Успения Пресвятой Богородицы.

|

| |

|

|

|

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Храм во имя преподобного Ефрема Сирина в Ефремовском скиту

Храм преподобного Ефрема Сирина в скиту был построен на месте бывшей монастырской Ефремовой дачи и освящен в 2002 году. На этом месте в уединении проживал в конце своего земного пути духовник обители иеромонах Ефрем, в схиме Иоанн. Расцветом в истории обители стал период настоятельства архимандрита Моисея – ученика преподобных Оптинских старцев Льва, Макария и Моисея- с 1858 по 1895 года. При нем были произведены основные монастырские постройки, дошедшие до нас и начато строительство величественного Успенского собора, который был освящен по смерти архимандрита Моисея 1904 года. Архимандрит Моисей проводил высокую подвижническую жизнь ,ввел в Тихоновой пустыни старчество и тот же монастырский устав, что и в Оптиновой пустыни. Старчество в обители и утверждалось стараниями духовника иеромонаха Ефрема, ученика преподобного Оптинского старца Льва. К сожалению много будет разрушено за годы гонений. На праздновании 500-летия памяти преподобного Тихона Калужского (1992) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в присутствии около 10 тысяч человек совершил водосвятный молебен на святом источнике преподобного Тихона Калужского и посетил закрытый монастырь. 2 ноября 1993 года решением Священного Синода был открыт мужской монастырь «Успения Пресвятой Богородицы Калужская Свято-Тихонова пустынь». Начался трудный но благодатный период возрождения обители. В 1994 году был освящен храм «Живоносного источника» на Святом источнике, в 1996 –Скорбященский храм, в 1998- Никольский храм, в 2002- храм преподобного Ефрема Сирина, в 2005- величественный Успенский собор, в 2006- новосозданные рака над мощами преподобного Тихона, в 2009- новопостроенный Преображенский собор, в 2011- нижний храм во имя преподобного Сергия Радонежского в новоустроенном Владимирском скиту. В монастыре свято чтут память старцев архимандрита Моисея и схииеромонаха Ефрема, которая празднуется 17 ноября. Скит во имя преподобного Ефрема Сирина служит духовной опорой братии монастыря и закрыт для паломников. |

| |

|

|

|

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Храм в честь святителя Николая Чудотворца

Нынешний Никольский храм построен вначале XX века. Но еще до разорения обители в 1610 году в ней была соборная деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом Николая Чудотворца. При схиигумене Феодосии в 1648-1654 годах помимо сохранившегося от разорения в Смутное время Трехсвятительской церкви были построены еще две: соборная во имя Успения Пресвятой Богородицы деревянная, шатровая, холодная, да теплая церковь во имя святителя Николая Чудотворца, деревянная с трапезой и келарней, с одной главой. В 1756 году в трапезной части нового каменного Преображенского собора был освящен правый предел во имя святителя Николая Чудотворца. В 1846 году была разобрана и перестроена заново трапеза Преображенского собора и были новоустроены придела во имя преподобного Тихона и Николя Чудотворца. Вторая половина XIX века – время значительного строительства Тихоновой пустыни. В 1879-1886 годах Преображенский собор, где с 1610 года находились под спудом мощи преподобного Тихона, а также приделы в теплой трапезной части собора были еще раз перестроены. Губернский инженер Савицкий Б.А. докладывал Губернскому правлению, что производящаяся под его наблюдением постройка трапезной в Калужской Тихоновой пустыни окончена… К трапезе был пристроен ныне существующий одноглавый храм во имя святителя Николая Чудотворца- здание византийского стиля, но со следами модернисткой архитектуры. В октябре 1918 года Тихонова пустынь была закрыта. Начался период запустения и разрушения обители. Монашеская братия была разогнана, часть сослана в лагеря. В 90х годах в зданиях монастыря размещались классы и общежития сельхозтехникума, отделения милиции, гаражи, склад сельхозтехники. В трапезном храме в честь святителя Николая Чудотворца размещался клуб с кинотеатром. 19 декабря 1996 года в день святителя Николая Чудотворца, в Свято-Никольском храме был совершен первый молебен, но местные власти еще сопротивлялись возвращению храма Церкви, и его передача состоялась в феврале 1997 года. В декабре 1997 года на храм был установлен крест. В Великий четверг 16 апреля 1998 года и.о. наместника монастыря игумен Тихон с братией отслужил первую Божественную литургию в Никольском храме, восстановленном на пожертвования генерал-майора А.И, Котёлкина. 29 ноября 1998 года Никольский храм был освящен архиепископом Калужским и Боровским Климентом в сослужении епископа Людиновского Георгия, викария Калужской епархии. 4 мая 2010 года в трапезной части Никольского храма была завершена роспись, а к весне 2011 года был расписан и притвор храма. |

| |

|

|

|

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Вид на северные Святые врата

За свою многовековую историю, тесно связанную с историческим развитием государства Российского, Тихонова пустынь не раз переживала периоды расцвета и запустения. Часовня над дубом преподобного Тихона находилась невдалеке от северо-восточного угла ограды монастыря. Восьмигранная в плане , она была покрыта железом. В день памяти преподобного Тихона до революции 1917 года здесь было особенно многолюдно. 21 июня 1924 года вышло Постановление Президиума Губисполкома №26 о закрытии Успенского собора. 24 июня 1924 года Предвика Костяеву и члену Вика Булычеву был передан мандат на принятие здания Успенского собора и 2 июля Акт передачи был составлен, а 25 июля собор был опечатан. Колокол с часовни при Тихоновом «Колодезе» 29 июня 1924 года выдан Дворцовской Вольно-Пожарной Дружине. Верующие пробовали отстоять Успенский собор и даже обращались во ВЦИК, который отказал им в этом, о чём свидетельствует ответ в Губисполком.

В Госархиве документов новейшей истории Калужской области хранятся старые воспоминания большевика Билибина Г.А. о закрытии монастыря «Тихонова пустынь», где он говорит о дупле дуба, где жил преподобный Тихон: «Трудно понять, как верующие могли верить, что в таком дупле мог жить Тихон преподобный, когда в нём с трудом мог стоять человек среднего роста. В 1919-1920 годы дупло было спилено и отправлено в Московский антирелигиозный музей»… Может быть эта святыня ещё цела и ждёт возвращения в свою обитель. А по поводу непонимания верующих старым большевиком Билибиным хочется сказать, что верующий человек становится именно потому, что верует, и поэтому неверующему его трудно понять. В своих записках «О русских монастырях» князь С.Д. Урусов писал: «В монастыре пр. Тихона Калужского…богомолец чувствовал себя свободно и легко, как будто у себя, как бы сознавая, что в создании окружающего благолепия он участвовал, что весь монастырь со всеми угодьями-народное создание и достояние, что здесь нет собственников-хозяев, а лишь хранители, приставленные к национальной святыне».

За советский богоборческий период многое было утрачено и осквернено. Полностью были разрушены Преображенский собор, часовня над дубом и все скиты монастыря. С 1993 года шла поэтапная передача монастырских зданий. С ноября 1993 года иеромонаху Тихону (Завьялову) поручено ведение восстановительных работ в монастыре и в скиту. С 1995 года на него возложено исполнение обязанностей наместника Калужской Свято-Тихоновой пустыни, а в 2000 году он был им утверждЁн. В обители ежедневно проходят утренние и вечерние богослужения. В монастыре установилась традиция совершать на источнике преподобного Тихона в ночь на Крещение Господне с 18 на 19 января Великое освящение воды.

|

| |

|

|

|

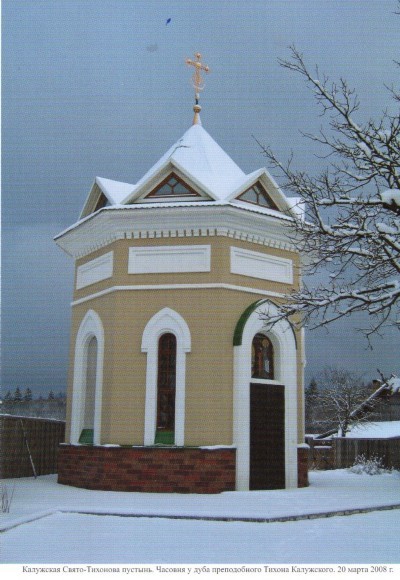

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Часовня у дуба преподобного Тихона Калужского

Издревле верующими особо почитался исполинский дуб, в дупле которого преподобный Тихон совершил свой подвиг уединения. Согласно церковному преданию , угодник Божий Тихон принял иноческий постриг в Московском Чудовом монастыре, где прошел духовную школу монашеского послушания, смирения и молитвы. Стремясь к более строгой подвижнической жизни, молодой монах удалился из столичного монастыря в непроходимые леса между Калугой и Медынью. Там, на берегу речки Вепрейки, он своими руками откопал колодец, который сейчас называется колодцем преподобного Тихона в скиту. Полюбивши всем сердцем лесное уединение и предавшись всей душою молитвенному созерцанию Бога в его дивных творениях, юный подвижник не заготовил даже домика или кельи, где бы мог он укрыться в непогоду и зимнюю стужу, а голод и жажду утолял лишь произрастаниями природы. Местом для своего жилья и для молитвенного подвига избрал дупло исполинского дуба. За многие годы подвижнического жития преподобный Тихон стяжал благодать, глубокий душевный мир и получил многие дарования от Господа. Молва о его духовных подвигах и благочестии стала распространяться среди окрестных жителей. Люди шли к преподобному за советом, утешением и помощью. Появились первые ученики. Однажды хозяин медынских лесов князь Ярослав встретил во время охоты преподобного Тихона и замахнулся на него плетью, но в тот же миг поднятая для удара рука онемела. Напуганный князь раскаялся, испросил прощения у святого Тихона и по его молитвам получил телесное и духовное исцеление. После усердной просьбы князя преподобный Тихон основал в его лесных владениях монашескую обитель. Невдалеке от исполинского дуба были построены небольшая деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и братские кельи. Вот так Промыслом Божьим ничего не имеющий: ни денег, ни жилья, ни пищи, но горящий любовью к Богу преподобный Тихон Калужский стал основателем обители, которая сегодня возродилась из разрухи, и поражает своим величием. В 1830 году древний дуб преподобного Тихона был сломан грозой. Старанием игумена Геронтия в 1838 году на место этого дуба была устроена часовня, в ней хранились его останки.

14 июня 1924 года Калужский Уисполком направил в Пятовский Волисполком распоряжение, в котором он «с получением сего в двухдневный срок, предлагает убрать из дубка имеющиеся иконы, дуб-раку срезать и представить вместе со статуей Иисуса в Калужский музей» что было и сделано. В 2000 году часть земли и дома, где находилась часовня , были выкуплены у частного домовладельца. Новопостроенная часовня была освящена митрополитом Калужским и Боровским Климентом 28 августа 2007 года на празднование Успения Пресвятой Богородицы. Рядом с ней находится новый дуб , отросший от древнего, 100-летний, также с небольшим дуплом.

|

| |

|

|

|

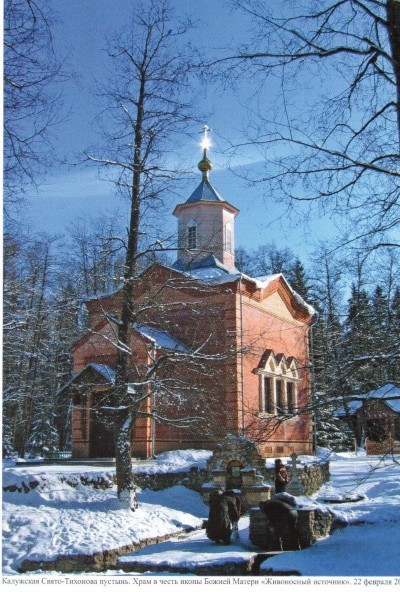

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»

В 1887 году по благословению Калужского епископа Григория над колодцем, вырытым преподобным Тихоном, был построен деревянный храм на каменном фундаменте и с кирпичным цоколем в честь иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный источник». Храм был пятиглавый и имел форму креста. К северной стене храма примыкали две купальни: мужская и женская. С юго-восточной стороны храма находилось одноэтажное деревянное на каменном фундаменте здание братских келий. С северо-западной стороны храма находилось здание для приезжающих богомольцев женского пола, соединенное внутренним коридором с женской купальней. Все здания и постройки, прилегающие к храму, были обнесены деревянной оградой. Колодец преподобного Тихона как место его подвижнических трудов и уединенной молитвы, освящаемое его постоянным духовным присутствием, издавна привлекал к себе многочисленных паломников. После закрытия монастыря (1918) храм на источнике преподобного Тихона и все скитские постройки конце 20х были полностью уничтожены, а место огорожено забором и обнесено колючей проволокой, чтобы не допустить паломников к святому источнику. Его замуровали бетоном, но тщетно: источник находил выход в других местах. Купальню накрыли бетонными плитами. Но даже в таких условиях, по архивным данным, в 1952 году Свято-Тихонов источник посетило 10000 человек из Калужской, Брянской, Смоленской, Московской, Орловской, Тульской областей и даже из Украины. Возрождение обители началось в 1991 году, когда 15 апреля Калужской епархии был передан источник преподобного Тихона и 15.5 га земли вокруг него. С лета того же года началось благоустройство территории и подготовка к строительству храма. 21 марта 1992 года архиепископом Калужским и Боровским Климентом было освящено основание храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», и там регулярно начали совершаться водосвятные молебны. В обители снова стала возноситься молитва, возрождаться духовная жизнь. 29 июня 1992 года в день празднования 500-летия блаженной кончины преподобного Тихона, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II был отслужен на Святом источнике водосвятный молебен. 30 апреля 1994 года была проведена первая литургия во вновь построенном на прежнем месте храме в скиту «Живоносного источника», а 17 сентября храм был освящен архиепископом Калужским и Боровским Климентом в сослужении духовенства г. Калуги и Оптиновой пустыни. В мае 1996 года была построена первая купальня на святом источнике преподобного Тихона. В храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» на святом колодце еженедельно совершается Божественная литургия и водосвятный молебен. 29 июня 1999 Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил Божественную литургию в Успенском соборе и водосвятный молебен на святом источнике по случаю 200-летия основания Калужской епархии.

|

| |

|

|

|

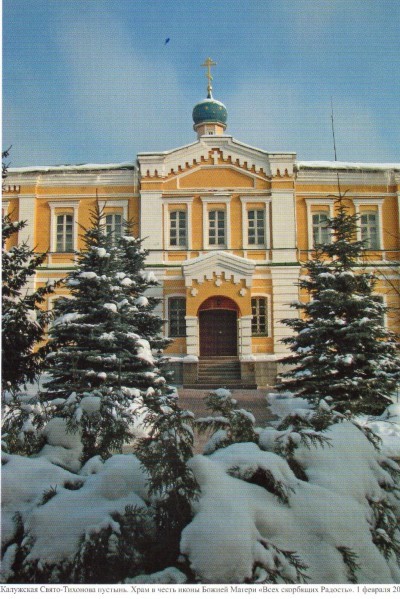

Калужская Свято-Тихонова пустынь

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Конец XIX- начало XX века- время интенсивного строительства обители преподобного Тихона. В 1894 году была построена величественная 75-метровая колокольня, в 1904 году- такой же величественный Успенский собор и Дворцовская церковь со школой. После 1908 года- трапеза с Никольским храмом. К 1912 году на территории монастыря был выстроен больничный корпус с церковью в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В начале ХХ века в монастыре подвизалось более 230 насельников, имелось три вида монашеского житья: общежительное, скитское и отшельническое. В октябре 1918 года Тихонова пустынь была закрыта. Начался период запустения и разрушения обители. Монашеская братия была разогнана, часть сослана в лагеря. В период военных действий 1941 года на территории монастыря расквартировывались как советские , так и немецко-фашисткие войска, были устроены братские могилы. Тогда же был осуществлен подрыв монастырской колокольни, в результате чего в ее стенах со всех сторон образовались вертикальные трещины. И только мощный фундамент колокольни и наличие в основании толщи известняка не дали этим трещинам развиться. В 1989 году решением Калужского облисполкома для установки на колокольне Троицкого собора в Калуге с колокольни монастыря были сняты механизм часозвона и все сохранившиеся колокола. При этом самый большой колокол весом более 4-х тонн сорвался и пробил своды колокольни. В начале 90х в подвальном помещении монастырского корпуса с домовым храмом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» находилась типография. Возрождение монастырского Калужского Свято-Тихоновой пустыни началось в 1993 году и в обители стали возноситься молитвы к Господу и Его Пречистой Матери о возрождении монастыря и людских душ. В декабре 1993 года были переданы Успенский собор, колокольня с примыкающими трехэтажными строениями, большая часть братских корпусов. В декабре 1994 года монастырю возвращен больничный корпус с домовым храмом в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», началось его восстановление. Первая литургия в возрождаемом храме состоялась 6 ноября 1996 года, а 22 декабря он был освящен архиепископом Калужским и Боровским Климентом.

|

| |

|

|

|

Калужская Свято-Тихонова пустынь

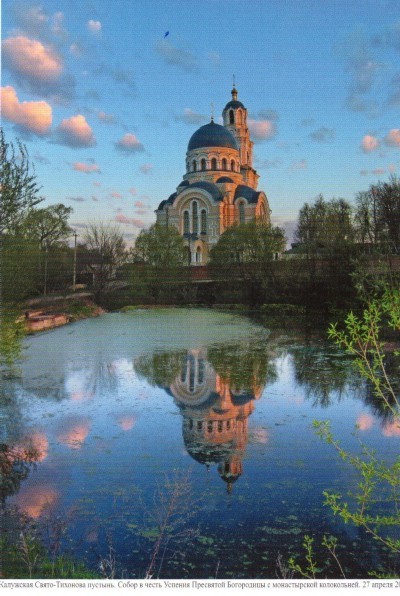

Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы с монастырской колокольней

Обитель основана во второй половине XV века преподобным Тихоном Медынским, Калужским Чудотворцем, который управлял основанным им монастырем до своей блаженной кончины в глубокой старости в 1492 году. Уже 1551 году Тихон Калужский канонизирован Московским собором. Видимо, первым соборным храмом обители был храм во имя Успения Божией Матери, отчего и сама Тихонова пустынь издревле называлась «Успенскою Тихоновою». До разорения обители во времена Великой Смуты 1610 года в монастыре было две церкви: Трех Святителей-деревянная с трапезою, и церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы, также деревянная, с приделом Николая Чудотворца. Она была сожжена в 1610 году. В течении первой половины XVII века, кроме уцелевшей от разорения Трехсвятительской церкви, были выстроены вновь две: соборная во имя Успения Пресвятой Богородицы, деревянная шатровая, холодная, да теплая церковь во имя святителя Николая Чудотворца, деревянная с трапезой и келарней, с одной главой. На рубеже XVII-XVIII века когда Тихонова пустынь была приписана к Московскому Донскому монастырю ,вместо ветхой деревянной соборной Успенской церкви была построена каменная церковь в то же наименование, но не на прежнем месте, а на Святых вратах. В 1764 году обитель вновь стала независимой. Следующая перестройка церкви была окончена в 1826 году вчерне(освящена в 1826 или 1830 году). Благодаря усердию медынских помещиков Головиных был сделан иконостас, а в 1832 году церковь была расписана.

В конце XIX столетия церковь обветшала и была перестроена. В 1890-1894 годах по проекту архитектора-художника М. Грановского была сооружена грандиозная пятиярусная колокольня с часозвоном высотой около 75 метров, которая является украшением всей окружающей местности, а на месте ветхой Успенской церкви по проекту 1895 года стал возводиться величественный Успенский собор в византийском стиле, который был освящён 29 августа/10 сентября 1904 года Преосвященнейшим Вениамином, епископом Калужским и Боровским в день его тезоименитства. После закрытия в 1918 году и запустения монастыря в декабре 1993 года были возвращены Успенский собор, колокольня. Большая часть братских корпусов. 21 апреля 1995 года на Успенском соборе был установлен крест, а 29 июня архиепископом Калужским и Боровским Климентом была совершена первая Божественная литургия. 11 апреля 1996 года был установлен крест на колокольне. В июне 2001 года в Успенском соборе устроен правый придел в честь Калужской иконы Божией Матери. 1-3 апреля 2004 года были подняты и установлены колокола на монастырскую колокольню. В 2005 году устроен левый придел в честь Рождества Иоанна Предтечи в Успенском соборе. Освящение собора было совершено 29 июня, в день памяти преподобного Тихона, митрополитом Калужским и Боровским Климентом. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил по этому случаю свое письменное приветствие с поздравлением и первосвятительским благословением. |

| |

|

|

|

Храм в честь Рождества Христова в селе Карамышево

Деревянный храм был построен в 1747 году. Храмосоздатель - граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Храм был рассчитан на приход в 2000 человек. Окруженный со всех сторон старообрядцами и иноверцами из Полотняного Завода, храм был настоящей крепостью Православия. Проект нового каменного храма в Карамышево готовил младший архитектор Калужского губернского правления Н.П. Юшков. Начало строительства – 1871 год. Новый храм был в длину с колокольней 25 сажей, в ширину 10 саженей. В куполе было 7 больших окон, а внизу- 20. Каменный храм построен в 1878 году дворянином А.Н. Ларионовым с добавлением церковных сумм. В трапезной были утроены приделы во имя святителя Василия Великого и во имя великомученицы Параскевы Пятницы. Церковной земли было 77 десятин 458 квадратных саженей. Храм изначально был трехкомплектный, в начале ХХ века- двухкомплектный. В начале ХХ века в приход входили населенные пункты: Карамышево, Меленки, Кашинки, Гавшино, Ладово, Фролово, Ясенки, Ефаново, Редькино и др. всего в 1911 году- 3801 чел. Священники служившие в храме: Иоанн Бунаков, Иосиф Беляев, Дмитрий Любимов, Иоанн Мещерский, Иаков Покровский, Константин Соколов, Павел Волчков. Старосты в 1902 году- крестьяне Тимофей Дубов и Захар Пахомов. Храм был закрыт в 30-е годы ХХ века, были арестованы настоятель храма Иоанн Мещерский и староста Пелагея Буйлина. На заседании тройки ПП ОГПУ Западной области о. Иоанн был приговорен к 3 годам лишения свободы, а Пелагея к 3 годам ссылки в Северный край. Последний настоятель храма Павел Волчков – был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В годы Великой Отечественной войны были разрушены колокольня и частично трапезная храма. Позднее местные жители разобрали остатки трапезной и колокольни на кирпичи. В июле 1999 в епархию обратился г. Кондрово Б.В. Дубников с ходатайством о возрождении храма в с. Карамышево. К своему ходатайству он приложил обращение местных жителей ,в основном из д. Редькино. 10 ноября 1999 (память великомученицы Параскевы Пятницы) храм посетил епископ Георгий. 30 сентября 1999 года был образован приход. 9 марта 2001 года архиепископ Калужский и Боровский Климент обратился в администрацию области с запросом о передаче храма епархии. С 8 октября 2001 года его настоятелем является священник Александр Стуков. С 2003 при храме действует воскресная школа. |

| |

|

|

|

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Плюсково (Дудино) |

|

Прежде в селе Плюсково располагалась одна из крупнейших в Калужской губернии усадеб. В середине XVIII века Никите Алексеевичу Муромцеву от его отца отошло в единоличное пользование владение «в Медынском уезде в городском стану сельцо Дудино а в нём двор помещиков». Новый владелец поселился в сельце Дудино, которое было родовым имением его бабушки Авдотьи Плюсковой. По фамилии владельцев сельцо, а позднее село называли Дудино, Плюсково тож, а также Муромцево. В начале XIX века имение унаследовал от своего отца Алексей Никитич Муромцев. В 1820 году в селе Плюсково им был построен каменный храм с колокольней в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Одна из внучек А.М. Муромцева, Екатерина, вышла замуж за смоленского дворянина Дерюжинского. В 1870-1880 годах имение Плюсково переходит к Дерюжинским. Дерюжинские занялись переустройством усадьбы на свой лад, было возведено здание молочной фермы к западу от главного дома. В 1905 году на территории усадьбы к западу от амбара было построено здание церковно-приходской школы, сейчас на этом месте находится здание почты. В приход храма Рождества Пресвятой Богородицы входило село Дудино, деревни Цыгановка, Пахомово, Смагино, всего в 1911 году- 696 чел. Священники служившие в храме: Алексей Соколов, Тимофей Воронцов.

После 1917 года в усадьбе разместилась коммуна, а позднее-колхоз. Храм был закрыт и использовался для его нужд.Со временем здание храма обветшало и стало непригодным для эксплуатации. Храм никем не использовался и постепенно разрушался.

13 августа 1998 года епархией был направлен зарос на имя губернатора с просьбой возвратить пустующий храм в с. Плюсково для восстановления и возобновления в нем богослужения. 26 мая 2000 храм был передан Калужской епархии. В последние годы, когда шла реставрация, в храме появилась звонница из 6 колоколов. Храм полностью покрашен, подведено электричество, повешены паникадила, куплена церковная утварь, установлен иконостас, приобретены иконы, приведены в порядок окна, отремонтированы и покрашены полы и много еще сил и средств было вложено. Весной 2024 года вокруг храма посадили фруктовый сад. 8 сентября 2024 года совершены освящение храма и первая Божественная литургия.

|

|

|

|

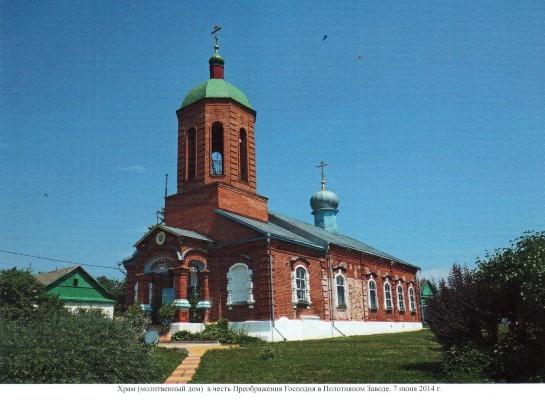

Храм (молитвенный дом) в честь Преображения Господня в Полотняном Заводе

Поселок Полотняный Завод (когда-то село Згомонь) имеет богатую историю. В начале XVIII Тимофеем Карамышевым в селе была основана полотняная фабрика- одна из первых в России. 16 декабря 1775 года село посетила императрица Екатерина II. В 1812 после Малоярославецкого сражения здесь находилась главная квартира Кутузова. В 30х годах XIX века в селе, которое было усадьбой Гончаровых, неоднократно бывал А.С, Пушкин. В 1741 году А.А. Гончаровым был построен храм в честь Преображения Господня с приделами во имя святителя Афанасия Великого и во имя святителя Иоанна Златоуста. Храм был каменный, с колокольней и оградой. В нем был похоронен А.А. Гончаров, гробница была сделана из белого мрамора. 7 июня 1850 года здесь венчались известный хирург Николай Иванович Пирогов и Александра Антоновна Бистром. В 1898 году построена церковноприходская школа. В 1880 году при храме медынским купцом А.И. Баскаковым построена каменная часовня. В конце XIX века приход составлял около 3000 чел, раскольников- 1000 чел.

Незадолго до 1917 года в селе было предпринято строительство нового православного храма в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». Ни один из храмом не сохранился. В селе также существовал старообрядческий молитвенный дом, построенный в 1900 году медынским купцом Прыгуновым. Имелись звонница с 4 колоколами и хозяйственные постройки. В годы войны в нем размещался госпиталь, а в 1951-1966 годах поселковый детский сад. С 1967 года на базе местной школы здесь была организована группа продленного дня.

16 июля 1993 года это здание было передано Калужской епархии. 15 августа того же года в Полотняном Заводе был образован приход в честь Преображения Господня. Здание было оборудовано под храм и обнесено оградой. В нём стали совершаться богослужения. В 2000 году построена колокольня, молитвенный дом был достроен до полноценного храма. Престольным праздником является Преображение Господне – 6/19 августа.

|

| |

|

|

|

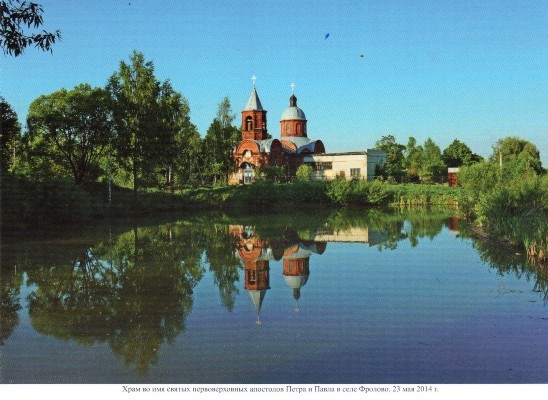

Храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Фролово

Храм был построен в 1876 году крестьянином села Фролово Василием Кожевниковым на крестьянской земле. Он выстроен в эклектичных формах, характерных для архитектуры второй половины XIX века, имел один престол во имя апостолов Петра и Павла. В селе находилось двухклассное училище Министерства Народного просвещения и два земских училища в деревнях Акатово и Пятовской. Приходскими были селения: Фролово, деревни Вертебы, Мишнево, Окатово, Пятовская, Захарово. По состоянию на 1914 год – 1214 чел. На территории прихода храма состояло 178 домов раскольников с количеством жителей 830 чел. Священники: Алексей Никольский, Александр Азбукин. Последним настоятелем был Пётр Бриллиантов.

После революции храм был разграблен и долгое время находился в запустении. В это время к храму были приделаны две пристройки. После возвращения храма верующим началось его возрождение. В период с 1920 до 1998 года в его здании поочередно размещались клуб, зернохранилище, молокозавод, хлебопекарня.

16 ноября 1999 г. храм был официально передан Калужской епархии во временное пользование. И только 19 мая 2000 г. было подписано совместное распоряжение Министерства культуры РФ и Министерства государственного имущества, закрепившее право пользования храмом за епархией.

Состояние храма на момент передачи было удручающим: роспись не сохранилась, фундамент разрушен, архитектура испорчена железобетонными пристройками. В настоящее время ведётся восстановление храма: на куполах установлены кресты, на колокольню - колокола. Сохранилась храмовая икона святых апостолов Петра и Павла. 10 апреля 2016 года митрополит Калужский и Боровский Климент совершил в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла Божественную литургию. Каждый год 29 июня/12 июля – память святых первоверховных апостолов Петра и Павла - на престольный праздник с этой иконой совершается крестный ход.

|

| |

|

|

|

Храм в честь Рождества Христова в посёлке Товарково

По данным клировой ведомости 1901 года, деревянная церковь в честь Рождества Христова была построена в 1733 году при погосте тщанием прихожан. По преданию, «здесь была явлена икона Пресвятой Богородицы». Она приплыла по реке и остановилась около источника. Икона была надломленной, как бы состояла из двух половинок, отсюда и её название «Ломовская» или «Ламская». Известно, что настоятелем Храма в 1882 был Владимир Ефимович Зверев. В 1896 деревянный храм пришёл в ветхость и в марте был учреждён строительный комитет по строительству нового храма. Автором проекта является московский архитектор Кодомцев. Новый каменный однопрестольный храм в честь Рождества Христова был освящён 16 октября 1906 года. В том же году церковным причтом при содействии московского фабриканта Е.А.Орлова к нему была пристроена каменная одноярусная колокольня, а на его заводе в Москве был изготовлен иконостас из белого резного мрамора. В конце XIX века в приход входили: деревни Карокино, Никольская фабрика. Миленки, Вшивка, Сабельниково, Стефаньково, Матово, малая Рудня, большая Рудня. В 1882 году приход составил 1243 чел.

В 1932 году служащий священник храма Иоанн Ткаченко был арестован. В 1936 году был арестован священник Василий Еремеев-Новиков, а 14 декабря 1937 года расстрелян священник Матфей Волков. В 1960 году храм Рождества Христова на Угре был закрыт. Находившуюся в нём чудотворную икону Божией Матери «Ломовскую» перенесли в храм Рождества Богородицы в село Барятино. В храме разместилась туристическая база. Затем здесь действовал молокозавод. А после этого храм использовался под склад химических удобрений. Уникальный мраморный иконостас был утрачен.

Осенью 1990 года храм передали Калужской епархии в полуразрушенном состоянии. Настоятелем храма был назначен священник Николай Алиев. В 1991 году началось восстановление храма. 21 января 1993 года архиепископ Калужский и Боровский Климент совершил освящение храма. В 1997 году прихожанкой храма Л.Ф. Гетман сделан список с чудотворной Ломовской иконы Божией Матери, который особо почитается прихожанами. В 1998 году храм был отреставрирован. В 1999 году была построена колокольня и 18 декабря того же года подняты колокола. Осенью 2007 года были установлены новая маковка и крест на центральный купол храма. А с весны до осени 2008 года воздвигнут новый трехъярусный деревянный иконостас с сусальным золочением. Заменены шесть маковок с крестами, стропильная часть и кровля центрального свода и колокольни, покрашены наружные стены храма. При храме работает воскресная школа для детей и взрослых.

|

| |

|

|

|

Богородице-Рождественская Девичья пустынь в селе Барятино

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был построен в 1796 году. Строительство начато помещиком генерал-майором А.А. Поздняковым, закончено его женой А.В. Поздняковой, похороненной при церкви. Архитектура его представляет собой образец ампирного стиля. Храм двухпрестольный, главный придел освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, второй- во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана римских. В 1882 году приход насчитывал 874 чел. В начале XX века в приход входили: Барятино, Батуево, Акишево. Священники: Георгий Васильев, Иоанн Васильев, Григорий Щеголев, Алексей Сахаров, Федор Казанский, Павел Демидов, Андрей Знаменский, архимандрит Евфросин. Староста- Матвей Калаташкин. После революции 1917 года храм оставался действующим, до 1938 года, когда по сфабрикованному делу были арестованы и расстреляны его настоятель архимандрит Евфросин и председатель церковного совета Андрей Анохин, а его староста Елена Кондратьева приговорена к 10 годам лагерей. С закрытием храма все его имущество было изъято, а имевшийся рядом фруктовый сад вырублен. В период фашисткой оккупации немцы в церковном здании содержали скот. В 50-е годы храм был открыт. Восстанавливал его священник Андрей Павликов. 28 февраля 1972 года настоятель храма был назначен иеромонах Аркадий, впоследствии епископ южно-Сахалинский. По архиерейскому благословению отец Аркадий начал создавать женскую монашескую общину, которая 28 декабря 1995 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви была преобразована в женский монастырь- Богородице-Рождественсую Девичью пустынь. В монастыре находится местночтимая Ломовская (Ламская) икона Божией Матери. По преданию она была обретена в XV веке плывущей по р.Угре. Икона состояла из двух половинок , откуда ее название – «Ломовская». Икона находилась в храме в честь Рождества Христова с. Рождество (ныне действующий храм в пос. Товарково).письменных известий при храме об этой иконе не сохранилось, кроме церковной описи, составленной в 1840 году священником Виноградовым. В конце 50х годов XIX века было установлено местное празднование Ломовской иконы Божией матери- 12/25 июня. После закрытия в 1960 году храма Рождества Христова в с. Товарково во время гонений святой образ сберегла и в 1975 передала в Барятинский храм монахиня Ангелина. |

| |

|

|

|

Богородице-Рождественская Девичья пустынь в селе Барятино

Корпус с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского. В новопостроенном монастырском корпусе с библиотекой в настоящее время оборудуется домовой храм во имя преподобного Сергия Радонежского, идут работы по изготовлению иконостаса. В монастыре ежедневно совершается полный круг богослужений, жизнь монастыря и послушания насельниц регулируется внутренним Уставом, утвержденным архиепископом Калужским Климентом. В осенне-зимние месяцы проходят занятия для сестёр: изучаются Догматическое богословие, Литургика, Священная история Ветхого Завета, Священная история Нового Завета. Особое внимание уделяется аскетическим творениям. Библиотека монастыря насчитывает около 7000 книг. В настоящее время происходит расширение монастырского комплекса, построены дом для священника, сестринский корпус с трапезной и подвалами, скотный двор. При обители создано подсобное хозяйство, обеспечивающее монастырь всем необходимым, посажен фруктовый сад.

Главной святыней монастыря является чудотворная икона Божией Матери (Ламская). Имеются также частицы мощей преподобного Серафима Саровского, святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского, а также частицы мощей Оптинских старцев и Киево-Печерских преподобных.

В ночь с 13 на 14 сентября 1997 года главная святыня монастыря- чудотворная икона Божией Матери Ломовская была похищена из храма. Возвращение 25 июня 1999 года в обитель вновь обретенной Ломовской иконы Божией Матери сёстры считают самым знаменательным событием в жизни монастыря. Чудотворный образ был доставлен Преосвященным епископом Георгием, викарием Калужской епархии. Икону несли в храм по дороге, устланной живыми цветами.

|

| |

|

|

|

Храм во имя Святой Живоначальной троицы (Троицкое на Вздыне) в городе Кондрово

Село Троицкое «на Вздыне» впервые упоминается в 1678 году. Деревянный храм в честь Живоначальной Троицы впервые упоминается в 1705 году, но значится как «церковь, построенная вместо сгоревшей». Возведение каменного храма с колокольней было начато в 1809 году помещиком и содержателем Троицкой бумажной фабрики штаб-ротмистром С.А. Хлюстиным, похороненным возле строящегося храма 5 ноября 1810 года. Строительство было завершено в 1818 году его женой Верой Хлюстиной. Храм имел 3 престола: главный-во имя Живоначальной Троицы, южный-во имя святителя Николая Чудотворца, северный-в честь Казанской иконы Божией Матери.

В приход входили: село Троицкое, деревни Дробышево, Дубинино, Калюковка, Косякино, Макарово, Починки, Слобода, Толкачево. В 1901 году приход составлял 2213 чел. В середине XIX века при храме была построена богадельня. В 1894 году в ограде храма построена церковноприходская школа. Священники, служившие в храме: Владимир Баталин, Петр Волков. Петр Ильинский, Петр Нарский, Яков Никольский, Владимир Преображенский, (который в последствии был осужден в 1937 году по ст. 58 УК НКВД на 5 лет ссылки в Казахстан).

В 30-е годы храм был закрыт, сильно пострадал во время войны. В 1945 году была разрушена ограда вокруг храма и разобраны верхние ярусы колокольни. Тогда же пострадало церковное кладбище. В советский период в храме в разное время располагались: школа, инкубатор, склад, пивной цех, музей, магазин.

29 апреля 1988 года в Кондрово был образован приход, а 13 июня храм был передан Калужской епархии. Первое богослужение в помещении на первом этаже колокольни было совершено 29 июля 1988 год. Настоятелем прихода было назначен священник Николай Суходолов, которого в 1993 году сменил священник Геннадий Евдачев. В 1994 году была открыта воскресная школа. В 2000 году восстановлена колокольня. При храме построено здание, в котором разместилась библиотека с читальным залом. 10 июня 2013 года митрополит Калужский и Боровский Климент совершил Великое освящение Казанского придела храма. Храм является объектом культурного наследия федерального значения.

|

| |

|

|

|

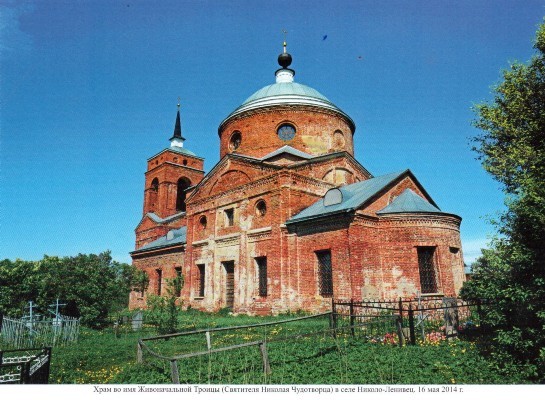

Храм во имя Живоначальной Троицы (Святителя Николая Чудотворца) в селе Николо-Ленивец

До сих пор привлекает внимание с исторической точки зрения уникальная территория – крупная излучина Угры от села Сергиево, через деревню Дюкино, село Дудино (Плюсково) и деревню Пахомово к деревне Николо-Ленивец. В 1480 году Николо-Ленивец оказался в эпицентре Великого Стояния на Угре, которое положило конец татаро-монгольскому игу. В честь этих знаменательных событий была построена деревянная часовня. Вместо неё в 1802 году помещик Никита Алексеевич Муромцев и построил большой каменный храм с колокольней, который на долгие годы стал самым значительным архитектурным, художественным и духовным центром края. Н.А. Муромцев служил подпоручиком в лейб-гвардии Преображенском полку. Из-за болезни ему не довелось долго прослужить в армии. Он получил отставку в 1761 году и вёл жизнь богатого помещика в своем имении Дудино (Плюсково). Человек он был набожный и во многих своих владениях заботился об устройстве и благоукрашении храмов. Каменный храм был построен в 1802 году. Его центральный престол был освящен в честь Живоначальной Троицы, приделы- в честь святителя Николая и великомученика Никиты (вероятно, в честь небесного покровителя устроителя храма). По одному из пределов храм называется Никольским. Это же наименование добавлено к названию села. В приход входили населенные пункты Сергиевской волости Медынского уезда: село Никола-Ленивец, деревни Андреевка, Шадаево, Шестаково.

В 1931 году храм был закрыт и использовался для нужд местного колхоза (по данным 1961 года в здании располагался молочный завод). В 1992 году, после обращения архиепископа Калужского и Боровского Климента к властям с просьбой о передаче храма, храм был передан Калужской епархии. В настоящее время ведётся интенсивное восстановление. Храм осуществляет свою деятельность как Архиерейское Подворье.

С июня 2024 года Указом митрополита Калужского и Боровского Климента на приход назначен новый настоятель храма – протоиерей Вячеслав Сабуров.

|

| |

|

|

|

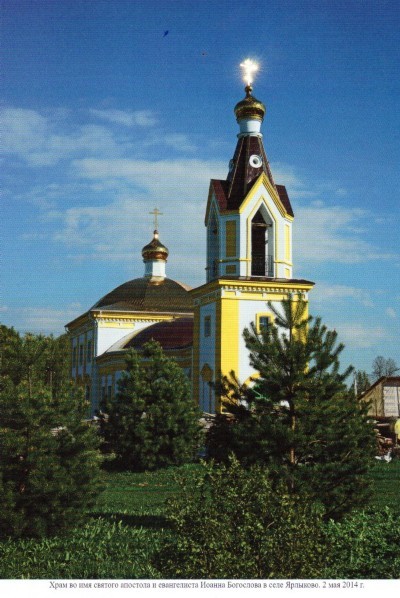

Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Ярлыково

Деревня Ярлыково находится в Дзержинском районе в живописном месте в пойме реки Угры. Ее название восходит к временам Великого Стояния на реке Угре, также как и соседнего дачного массива (некогда деревни) Сабельниково. На сегодня деревня Ярлыково также является дачной территорией. Каменный храм в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова был «построен в 1866 году тщанием священника Михаила Виноградова на сумму от церкви, прихожан и доброхотных дателей». Трапеза построена и освящена в 1821 году тщанием помещицы А.Ф. Чернышевой. Храм трапезного типа, одноглавый, одноапсидный. Основной композиции памятника является куб двухсветного четверика, к которому примыкает с востока алтарь, с запада- трапезная часть, к ней пристроена невысокая колокольня с шатровым верхом. Престолов два: во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и во имя Святителя и Чудотворца Николая, земли при церкви 36 десятин. В начале ХХ века вокруг храма была каменная ограда, построенная в 1877 году на церковные средства. Кладбище - вне селения. Старинное село Ярлыково находилось в Матовской волости Медынского уезда на его границе с Калужским и Перемышельским уездами. Поэтому церковный приход составляли село Ярлыково, Матовская волость, Перемышельский уезд. С 1880 года в селе Ярлыково существовала земская школа.

На конец 1911 года приход составлял 1080 человек. Храм был закрыт и повреждён в середине ХХ века. Здание долгое время было бесхозным и не использовалось. Каменная кладка подверглась разрушению. До настоящего времени сохранилась местами настенная масляная живопись, но в плохом состоянии, а также фрагменты пола, выложенного метлахской плиткой. С начала XXI столетия жители соседних домов стали следить за храмом, наводить порядок, убирать территорию вокруг него.

В 2012 году началось постепенное восстановление здания храма силами благочестивых ктиторов. Здание восстановлено снаружи, в настоящее время идёт внутренняя отделка. Настоятель: окормляет протоиерей Александр Селюков.

|

| |

|

|

|

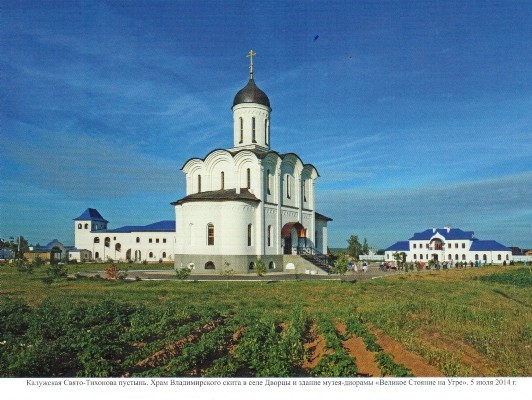

Калужская Свято-Тихонова пустынь. Храм Владимирского скита

в селе Дворцы и здание музея-диорамы «Великое Стояние на Угре»

Село Дворцы и монастырь Калужская Свято-Тихонова пустынь со времени Великого Стояния на Угре имеют много общего в своей истории. Угра издревле служила для Руси естественной линией обороны от врагов. Когда-то эти дикие места просветил Светом Христовым апостол вятичей Кукша и по берегам реки Угры начали возводиться храмы, из которых многие посвящены Пресвятой Богородицы. Поэтому Угру и стали называть «Поясом Богородицы», защищающим Русскую землю от врагов видимых и не видимых. На рубежах Великого Стояния на Угре летом-осенью 1480 года Русь обрела независимость. Считается, что после этих событий на месте одной из княжеских ставок (шатра) русских войск на берегах Угры и взяло начало своей истории село Дворцы. Но ещё до его появления в нескольких километрах от него уже существовала тогда тихая и незаметная обитель – деревянный монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. За несколько лет до Великого Стояния на Угре она стала духовным рубежом, где Христовы войны Святой Руси своими молитвами к Господу Сил и Пресвятой Богородице укрепляли мужество и силу воинов ратных. По преданию, среди первых учеников преподобного Тихона был преподобный Никифор, основатель монастыря Спаса на Угре, что рядом с местом слияния Угры и Оки. Во время Великого Стояния на Угре в стане русских воинов находилась чудотворная Владимирская икона Божией Матери. И всё это время неусыпно преподобный Тихон Калужский с братией монастыря в 3х километрах от воинских рубежей предстояли на духовной брани за землю Русскую и её защитников горячими молитвами перед Господом и Его Пречистой Материю. И, как известно, промыслом Божиим всё разрешилось без кровопролитного сражения. Русь обрела свободу. А Тихонова обитель с тех пор получила здесь угодья и рыбные ловли.

10 апреля 2007 года наместник Калужской Свято-Тихоновой пустыни архимандрит Тихон с братией на месте Великого Стояния на Угре, на окраине села Дворцы, освятил воды реки Угры и новый Поклонный Крест с иконами в честь покровительства Пресвятой Богородице земле Русской. 29 июня 2007 в честь 515-летия со дня блаженной кончины преподобного Тихона Калужского, митрополитом Калужским и Боровским Климентом совершено освящение фундамента храма в честь Владимирской иконы Божией Матери с нижним престолом во имя преподобного Сергия Радонежского в новоустраиваемом скиту на окраине села Дворцы. Освящение нижнего храма владыка Климент совершил 5 августа 2011 года. Сегодня во Владимирском скиту завершено устройство музея-диорамы «Великое Стояние на Угре». Картину Стояния написал художник Павел Рыженко на студии им. Грекова. Освящение диорамы совершил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она будет напоминать всем о ратном молитвенном подвиге наших предков.

|

| |

|

|

|

Храм в честь «Знаменской» иконы Божией Матери в деревне Корокино – подворье Калужского Крестовоздвиженского монастыря

Деревня Корокино находится на западе Калужской области в ее Дзержинском районе. Расстояние от районного центра Кондрово 11 км. Эти места отличаются необыкновенной красотой природы. Храм здесь мечтали построить давно. Но одних средств жителей было недостаточно.

В 2008 году в деревне Корокино началось строительство деревянной церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» стараниями ктитора Вадима Черникова. Проект был создан в традициях русского деревянного зодчества. Считается, что шатровый храм, коим является церковь «Знамение» в Корокино, представляет собой архитектурную модель, устремлнную в небеса – к Богу. Позже храм был передан Калужской епархии, окормление комплекса было закреплено за Калужским Крестовоздвиженским монастырём.

5 августа 2012 года митрополитом Климентом был освящен нижний храм в честь преподобных Германа, Зосимы и Савватия Соловецких и совершена первая Божественная литургия. В тот же день Калужский архипастырь освятил крест и центральный купол храма. В настоящее время богослужения совершаются по праздничным дням. |

| |

|

|

|

Храм в честь Калужской иконы Божией Матери при ИК-3 в посёлке Товарково

7 сентября 2012 года в исправительной колонии №3 прошли торжественные мероприятия по случаю освящения и открытия нового православного храма. Полный чин освящения храма совершил преосвященный епископ Людиновский Никита. Строительство храма на территории учреждения началось ровно 5 лет назад, в 2007 году. В этот день священником отцом Александром, клириком храма в честь Рождества Христова посёлка Товарково было освящено место и воздвигнут Православный Крест под строительство храма преосвященного Святителю Николаю Чудотворцу. Позднее название храма было изменено - в честь Калужской иконы Божией Матери. Именно такое название и носит новый храм, построенный в стиле русского деревянного зодчества в самом центре колонии. Не смотря на то, что строительство храма велось 5 лет, все эти годы здесь регулярно проводились все положенные церковные праздники, богослужения и обряды. С верующими осужденными проводились мероприятия религиозного характера, беседы и лекции о духовной жизни и нравственности, росла православная община при храме. Вся необходимая помощь и содействие с первых дней строительства оказывалась администрацией учреждения. Особую роль в возведении храма сыграла так же безвозмездная помощь, которую оказывали священнослужители п. Товарково, г. Козельска и мужского монастыря Свято-Введенской Оптиновой пустыни, собиравшие средства для приобретения строительных и отделочных материалов. В центре трудовой адаптации осужденных учреждения в кузнечно-сварочном цехе руками осужденных был изготовлен целый ряд предметов церковной утвари, колонийскими художниками были написаны в натуральную величину образа евангелистов под свод средней части храма. Иконостас из натурального дуба для храма был изготовлен в Тульском монастыре руками диакона отца Анастасия, установлен в храме и к нему привезены писанные маслом иконы. В середине августа 2012 года были установлены пять литых колоколов на звоннице храма, завершены все отделочные работы и благоустройство прилегающей к храму территории. В своем выступлении на церемонии открытия и освещения храма владыка Никита выразил уверенность в том, что новый храм станет для многих осужденных не только источником веры, но и местом покаяния, местом правды Христовой и отправной точкой на пути исправления. В память об этом торжественном дне всем осужденным владыка Никита вручил памятные иконки с изображением иконы Калужской Божией матери. Храм окормляется священнослужителями отдела по работе с УФСИН Калужской митрополии и клириками храма в честь Рождества Христова в посёлке Товарково.

|

| |

|

|

|

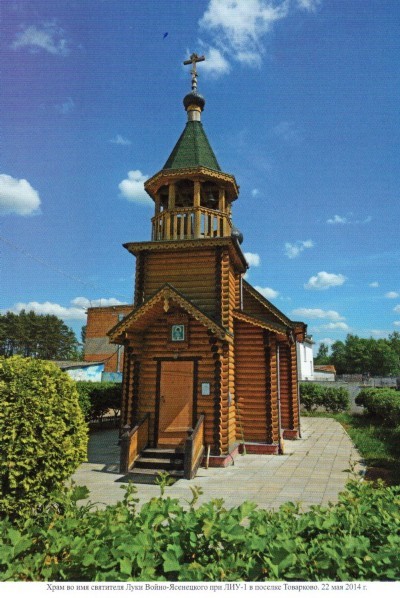

Храм во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого при ЛУИ-1 в поселке Товарково

История лечебно-исправительного учреждения начинается в 1989 году, когда на базе ИК-3 было принято решение создать областную больницу для осужденных. За короткий срок, буквально на пустом месте было построено новое трехэтажное здание. На начальном этапе открылись три отделения: туберкулезное, терапевтическое и психиатрическое. Однако, уже с 1990 года больница начинает функционировать только как лечебно-исправительное учреждение для больных туберкулезом. Постепенно в учреждении начинают работать клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатория, рентгенологический кабинет, аптека. Вскоре строится еще одно трехэтажное здание, где организуется содержательных больных, у которых острый процесс закончился, и они нуждаются в долечивании. В 2007 году ЛИУ-1 принимало участие в конкурсе между лечебно- исправительными учреждениями ФСИН России и выиграло гранд на получение средств по обновлению медицинского оборудования больницы. В результате был проведен капитальный ремонт помещения бактериологической лаборатории больницы, поставлено современное дорогостоящее медицинское оборудование. Помимо лечения больного организма здесь уделяется большое внимание врачеванию душ осужденных. Со дня основания, в учреждении действовала молельная комната, а в июне 2009 года на основании соглашения Синодального отдела Московского Патриарха и ФСИН России, Архиерейским подворьем на территории учреждения был построен и освящен новый православный храм в честь святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Чин освящения храма совершил викарий Калужской епархии Высокопреосвященнейший Георгий, архиепископ Людиновский. Храм окормляется священнослужителями отдела по работе с УФСИН Калужской митрополии и священнослужителями храма в честь Рождества Христова в Товарково. Периодичность посещения – один раз в две недели. Социальное служение происходит в форме духовного окормления заключенных данных исправительных учреждений, совершения над ними таинств Исповеди, Святого Причастия и Крещения, а также освящение воды в праздник Богоявления и служения молебнов. |

| |

|

|

|

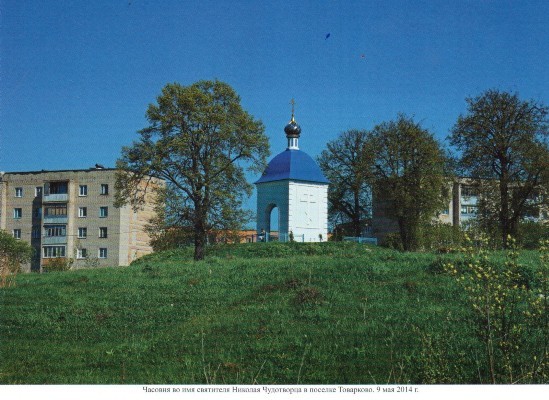

Часовня во имя святителя Николая Чудотворца в посёлке Товарково

Прежде на нынешнем месте часовни стоял каменный храм в честь святителя Николая Чудотворца с приделом в честь Корсунской иконы Божией матери и с деревянной колокольней, построенный в 1800 году А.А. Гончаровым. Этот храм был закрыт в 30-е годы XX века и впоследствии разрушен. В апреле 2006 года на месте разрушенного храма началось строительство часовни во имя Николая Чудотворца, а в июне 2007 года её освящение совершил митрополит Калужский и Боровский Климент. На сегодня в Товарково ведётся строительство ещё одной часовни на месте нахождения бывшей Святониколаевской женской общины близ деревни Муковниной Медынского уезда Калужской губернии, созданной в 1896 году иеросхимонахом Калужской Свято-Тихоновой пустыни Герасимом. Тогда же место для общины, необитаемое, глухое, находилось в 10 км от Тихоновой пустыни, между селами Полотняный Завод и Товарково, известных обилием раскольников. Созданная община стала пополняться сестрами, развернулось строительство келий и храма. К 1899 насчитывалось около ста насельниц. Старца Герасима народная молва нарекла блаженным и Христа ради юродивым. Жил он затворнически в деревянной келье неподалеку от общины, имел дар прозорливости. 16/29 июня 1898 в день памяти преподобного Тихона Калужского иеросхимонах Герасим почил о Господе. Крест духовного руководства общиной взял на себя его ученик иеромонах Герасим, в миру Михаил Гаврилов, он же был устроителем Сергиевского скита в 1906 году и его игуменом. Сёстры с благовением начали работы по устройству усыпальницы иеросхимонаха Герасима в подвале Николаевской церкви. Спустя год после его смерти всё было готово к проведению богослужений в подземном храме. Престол освятили в честь преподобного Тихона Калужского при большом стечении народа. Деревянная Николаевская церковь с храмом - усыпальницей находилась в скиту общины. Архимандрит Герасим вспоминал, что над могилою была устроена металлическая рака художественной работы, на ней же находились и тяжелые чугунные вериги о. Герасима. События 1918 года достигли и стен Муковнинского Свято-Николаевского монастыря. Внезапно Великим постом 18 апреля умер 50- летний игумен Герасим (Гаврилов), духовник монастыря. Похоронили его 24 апреля в нижней церкви Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом скиту. В конце июля 1918 года монастырь преобразован в трудовую коммуну. Долгие годы гонений жизнь Николаевского монастыря еще теплилась. По воле Божией его центр переместился в село Барятино в храм Рождества Пресвятой Богородицы, где были собраны сёстры из Николаевского монастыря и других разоренных обителей.

|

| |

|

|

|

Домовой храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Кондровском детском доме

Детский дом был основан в мае 1942 года и первоначально размещался в здании бывшего барского дома. В настоящее время он представляет комплекс из трёх корпусов с зимним садом, библиотекой, медицинским отделением и пищеблоком. С 1997 года при детском доме действует домовой храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Духовно окормляется настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в г. Кондрово. |

| |

|

|

|

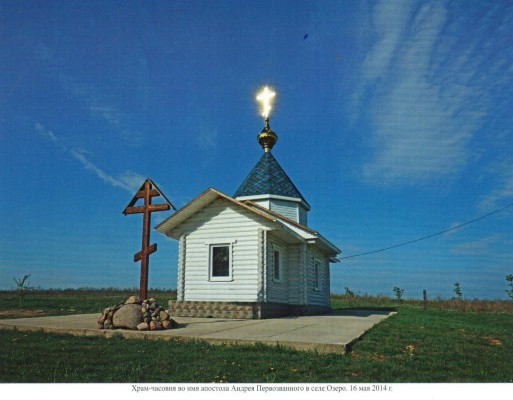

Храм-часовня во имя апостола Андрея Первозванного в деревне Озеро

Деревня Озеро расположена в одном из живописнейших уголков Калужской области на территории Дзержинского района. Храм – часовня во имя святого апостола Андрея Первозванного, построенный в 2011 году стоит на холме на краю деревни. Его построили по инициативе и на средства депутата районного собрания А.О. Савенкова. Выбор места был обоснован тем, что в эти местах тихо и очень красиво. В последнее время сюда стали приезжать молиться даже горожане. Святому апостолу Андрею Первозванному молятся о благополучии в семейной жизни, мире с соседями и друзьями, прощении. Врагов. Освящение храма-часовни совершил митрополит Калужский и Боровский Климент 9 июня 2013 года. Богослужения совершаются по праздникам. Настоятель окормляет протоиерей Игорь Князев.

В нескольких ктлометрах от деревни Озеро находится село Галкино с усадьбой Мятлевых и частично сохранившимся зданием храма во имя святителя Николая Чудотворца. Оно находится на красивом холме на берегу пруда. Церковь в начале была деревянной, в 1700 году ее построил в своей вотчине Василий Чернышев. В XVII-XIX веке селом владели дворяне Чернышевы, Салтыковы и Мятлевы. Сохраняются каменные сооружения усадьбы: главное здание (ранее располагалась школа), одноэтажные флигеля, хоз. постройки, конюшни, господские псарни, регулярный парк с системой аллей. От двух больших зданий в английском парке остались руины. В конце XIX века на прудах были сооружены 2 мукомольные мельницы. Мятлевы – последние владельцы усадьбы. Их представитель – Иван Петрович Мятлев – известный поэт и друг А.С. Пушкина.

|

| |

|

|

|

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Маковцы

Село Маковцы (Маковец, Богородское тож.). владельцами имений были представители известных дворянских фамилий (с середины XVIII до начала ХХ веков): Голициных, Головиных, Чемесовых, Победоносцевых, Панютиных. Некоторые из владельцев проживали в сельце Еремеевское, но главная усадьба находилась в Маковцах. Барский дом стоял недалеко от церкви. Окружал усадьбу липовый парк. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери с приделами во имя благоверных князей Бориса и Глеба и во имя мученицы Параскевы Пятницы построен в 1869 году вместо старого деревянного тщанием священника Иссидора Лихачева на средства прихожан и причта. Из архивных источников известно, что в храме имелась особо чтимая икона «Страстная». Церковь была выстроена в стиле классицизм, недалеко от источника. Приход храма составляли деревни Еремеевское, Андреевское, Насыкино, Желтыкино, Костиково, Кожухово, Петрушино. В 1917 году число прихожан было 1493 человека. В приходе было две сельских колы: в Маковцах и деревне Кожухово. Законоучителем в обеих школах был священник М.А. Чупров. С приходом советской власти храм закрыли, разорив до основания при этом внутреннее убранство. Во время Великой Отечественной войны сильно пострадал. Шесть десятилетий храм разрушался. В 2010 году по инициативе местных жителей была создана приходская община и по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента начались восстановительные работы. До сих пор храм реставрируется.

|

| |

|

На территории Дзержинского района частично сохранились недействующие храмы в следующих населенных пунктах:

-

Село Железцево – храм во имя святителя Николая Чудотворца (1777 год)

-

Село Огарево – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1724 год)

-

Село Галкино - храм во имя святителя Николая Чудотворца (1700 год)

-

Село Недетово - храм во имя святителя Николая Чудотворца (1798 год)

|

|

|

Не сохранились:

-

Село Адамовское – храм во имя св. Георгия Победоносца (1856 год)

-

Село Богданово – храм во имя святителя Николая Чудотворца (1832 год)

-

Село Бышковичи - храм во имя святителя Николая Чудотворца (1846 год)

-

Село Дворцы – храм во имя преподобного Тихона Калужского (1904 год)

-

Село Дубенки – храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (1911 год)

-

Село Костино – храм во имя Архангела Михаила (1745 год)

-

Село Лычево – храм в честь Живоначальной Троицы (1755 год)

-

Село Некрасово – храм в честь иконы Казанской Божией Матери (1694, 1906 года)

-

Село Обухово – храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (1771 год)

-

Село Озерна - храм во имя святителя Николая Чудотворца (1796 год)

-

Село Покров на Угре – храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1765, 1856, 1905)

-

Дер. Горки – храм во имя святителя Федора Стратилата (1787 год)

|

|

| |

| |

| |

| |

|

Информация подготоврена по материалам книги

С. Коробцов "Храмы земли Калужской" (набор открыток), 2014 год | |

|